Agentic Engineering: Wie KI-Agenten ihrem Anspruch gerecht werden

2025 gilt als das Jahr der KI-Agenten. Die Branche erwartet nichts weniger als die nächste große Effizienzwelle – und viele Beispiele zeigen: KI-Agenten könnten Prozesse spürbar beschleunigen und echten Mehrwert liefern. Doch damit der Schritt vom Showcase zur nachhaltigen Produktivitätssteigerung gelingt, braucht es einen professionellen, ingenieurgetriebenen Ansatz: Agentic Engineering.

Was KI-Agenten heute wirklich leisten

Der Agenten-Hype nimmt rasant an Fahrt auf: Bei einer Gartner-Umfrage im Mai (n = 3.000), gab jede:r fünfte Befragte (19 Prozent) an, sein oder ihr Unternehmen habe bereits signifikant in agentische KI investiert; weitere 42 Prozent sprachen immerhin noch von vorsichtigen Investitionen. Die Analysten erwarten ein Marktwachstum von vier auf 150 Milliarden US-Dollar – und in vielen Unternehmen sind teilweise erste agentische Systeme längst Realität. Die Vision: autonome KI-Agenten, die Standardaufgaben planen, Entscheidungen treffen und selbst Aktionen ausführen.

Wie das schon heute aussehen kann, zeigen prominente Showcases: Google demonstrierte mit Duplex einen Telefon-Agenten, der selbstständig einen Tisch im Restaurant reserviert – inklusive vollautomatischem Gespräch und anschließender Kalendereintragung. In der Finanzwelt unterstützt der Assistent Erica bei der Bank of America Millionen Kund:innen bei Transaktionen, Finanztipps oder der Betrugserkennung. Und im Gesundheitswesen unterstützen agentische Systeme die Cleveland Clinic bald bei der Leistungsabrechnung und -dokumentation – alles integriert in die Systeme der Klinik.

Solche Anwendungen machen greifbar, was technisch längst möglich ist: KI-Agenten, die nicht nur Ideen liefern, sondern Prozesse ausführen. Doch nicht jeder Agent schafft schon heute den Sprung vom Showcase in den Alltag. Ein aktueller Benchmark zeigt, dass fortgeschrittene KI-Agenten in realistischen Szenarien aktuell oft nur etwa 30 Prozent der gestellten Aufgaben eigenständig lösen; weniger ausgereifte Systeme schaffen teils weniger als zehn Prozent. Viele Projekte sind noch im Pilotstadium – eine typische Phase für jede neue Technologie, die sich ihren Platz in komplexen Unternehmenslandschaften erarbeitet. Wer jedoch Prozesse, Daten und Governance frühzeitig sauber aufsetzt, kann den Schritt in den Produktiveinsatz aber durchaus schaffen.

Chatbot oder Agent? Wo echte Autonomie beginnt

Der Begriff „Agent“ wurde schon im Technologiebereich genutzt, bevor er sich zu dem Marketingbegriff der KI-Ära entwickelt hat: Schon in den 1980er-Jahren wurde Software so genannt, wenn sie ihre Umwelt wahrnimmt, zielbasiert plant und entsprechend autonom handelt. Mit Generativer KI ist die Debatte neu entflammt – und die Abgrenzung unscharf: Plötzlich gelten auch Chatbots, Copiloten oder automatisierte Workflows als „Agenten“. Doch diese Gleichsetzung greift zu kurz – und öffnet die Tür zum „Agent-Washing“: Denn echte Autonomie beginnt dort, wo Systeme nicht nur Informationen liefern, sondern aktiv in Unternehmensprozesse eingreifen.

Wer plant, entscheidet und handelt hier eigentlich?

- Chatbots: reagieren auf Eingaben, ohne eigene Ziele oder Autonomie.

- Copiloten und Automatisierung: automatisieren Aufgaben, bleiben aber auf den Vorgaben beschränkt.

- Echte Agenten: verfolgen ein Ziel, wählen Werkzeuge selbst, treffen Entscheidungen und handeln autonom sowie idealerweise kontrolliert.

Ein klassischer Chatbot etwa bleibt reaktiv: Er beantwortet Fragen, kann Dokumente durchsuchen, auf Daten zugreifen. Moderne Sprachmodelle – insbesondere Reasoning-Modelle – können Aufgaben zerlegen, recherchieren und sogar Teilpläne entwickeln. Aber erst wenn diese Systeme nicht nur Wissen organisieren, sondern auch aktiv im Unternehmen handeln – also etwa eigenständig Prozesse anstoßen, auf ERP- oder CRM-Systeme zugreifen, E-Mails versenden oder Buchungen auslösen –, bewegen wir uns in Richtung echter „Agentik“.

Was heute vielerorts als Agent verkauft wird, ist in Wahrheit oft ein cleverer Baukasten aus Prompts, Retrieval Augmented Generation (RAG) oder Automatisierungstools. Das Problem: Sobald die Komplexität steigt, Aufgaben nicht mehr linear ablaufen oder unerwartete Situationen eintreten, stoßen solche Pseudo-Agenten an enge Grenzen. Erst wenn Sensorik (Informationsaufnahme), Planning (Zielorientierung) und kontrollierte Aktorik (Handlungsfähigkeit) adaptiv und entscheidungsfähig zusammenkommen, entsteht ein echter Agent.

Praktische Agenten: Zwischen Experiment und Produktivität

Nahezu alle Branchen experimentieren inzwischen mit autonomen KI-Systemen – vom Marketing über Kundenservice und Softwareentwicklung bis hin zu Finanzen und Gesundheitswesen. Die ersten Agenten übernehmen im Alltag bereits Routineanfragen, unterstützen beim Erstellen von Inhalten, überprüfen Code oder koordinieren Termine.

Im Kundenservice verkürzen virtuelle Agenten Reaktionszeiten spürbar: NVIDIA berichtet von bis zu 45 Prozent schnelleren Antworten in einzelnen Retail- und SaaS-Projekten. Marketingteams lassen agentische Systeme erste Entwürfe für Blogartikel oder Kampagnen recherchieren, konzipieren und schreiben und sparen so je nach Content über drei Stunden Zeit – Potenzial, das für Strategie und Kreativität genutzt werden kann.

Auch in der Softwareentwicklung kündigt sich der nächste Produktivitätssprung an KI-Agenten unterstützen bei Code-Reviews, Bugfixes und Testfällen. Laut McKinsey könnten bis 2030 rund 30 Prozent der Entwicklerzeit durch Automatisierung eingespart werden – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, gerade im internationalen Umfeld. In der Finanz- und Logistikbranche überwachen Agenten Markt- oder Lieferkettendaten, schlagen Portfolioanpassungen vor oder melden Unregelmäßigkeiten – oft noch in gut kontrollierten „Sandboxes“. Und selbst im Gesundheitswesen zeigen agentische Assistenzsysteme, was heute schon möglich ist: Sie bereiten Behandlungsverläufe für strukturierte Arztbriefe auf oder koordinieren Termine – und entlasten so Fachkräfte und Organisationen.

Die Praxis zeigt allerdings auch die Grenzen: Komplexe, mehrstufige Aufgaben gelingen aktuell nur selten vollautonom, und oft fehlen die Schnittstellen zu den wirklich relevanten Unternehmensdaten. Viele Projekte bleiben heute noch Pilotversuche – ein normaler Reifeschritt für neue Technologien. Wirklich produktiv werden Agenten dort, wo Aufgaben, Daten und Prozesse klar umrissen und sauber integriert sind – genau hier schlägt die Stunde des Engineering.

Agentic Engineering: Neuer Rückenwind für alte Stärken

Mit dem Siegeszug der KI-Agenten wächst auch der Anspruch an die Menschen, die solche Systeme entwickeln, integrieren und verantworten. Das sog. Prompt Engineering war mit Aufkommen von ChatGPT ein erster Schritt in diese Richtung. Die nächste Evolutionsstufe heißt nun Agentic Engineering. Gefragt sind jetzt erfahrene Profis, die

- Software-, Daten- und Prozesskompetenz verbinden,

- über das reine Prompten hinaus robuste Architekturen aufbauen,

- Datenquellen intelligent integrieren,

- Skalierbarkeit, Security und Governance mitdenken,

- auf etablierte Engineering und Service Management Frameworks und Best Practices zurückgreifen können

- und so die Brücke zwischen Business, IT und Fachbereichen schlagen.

Solche Hybridprofile gewinnen neue Bedeutung im Agentenzeitalter und werden zur Voraussetzung für produktive und sichere KI-Lösungen. Es braucht eben Brückenkompetenz, um Business Value und Technologie nachhaltig zu verschmelzen.

„Wer heute auf nachhaltige Agentenarchitektur, echte Datenintegration und robuste Governance setzt, schafft die Basis für echte Transformation. Ein echtes Revival für Software-Engineering-Qualitäten.“

Security im Agentenzeitalter: Engineering statt Bauchgefühl

Gerade bei Agenten wird Security-by-Design zur obersten Maxime. Sie bewegen sich in einem heiklen Spannungsfeld aus vertraulichen Daten, offenen Schnittstellen und unberechenbaren Inhalten. Gerade dort, wo KI-Systeme autonom agieren, entstehen neue Angriffspunkte – oft an unscheinbaren Stellen: Ein freigeschaltetes E-Mail-Postfach, eine ungeprüfte Websuche, ein API-Endpoint, der mehr preisgibt als geplant.

Dabei entsteht das größte Risiko nicht durch einzelne Schwachstellen, sondern durch die unreflektierte Kombination: Wer vertrauliche Daten, unkontrollierte Inputs und externe Kommunikationswege mischt, öffnet Tür und Tor für Missbrauch. Prompt-Injection, Datenabfluss oder Manipulation gehören schon heute in vielen Proof-of-Concepts zur Realität. Gerade weil KI-Agenten lernfähig und vernetzt sind, reichen gesunder Menschenverstand und klassische Leitplanken kaum aus. Das Risiko ist kein theoretisches: In den vergangenen Monaten wurden Schwachstellen und Angriffe u. a. bei Microsoft Copilot, GitHub MCP, Slack und vielen weiteren real dokumentiert.

Unsere Erfahrung: Agentensicherheit muss von Anfang an architektonisch mitgedacht werden – als Teil von Governance, Systemdesign und Rollenkonzepten. Wer das Engineering-Prinzip ernst nimmt, stellt nicht nur die richtigen Tools bereit, sondern sorgt auch dafür, dass Agenten nicht zur Achillesferse der IT werden. Das heißt: Zugriffsbeschränkungen, Freigabemechanismen, Nachvollziehbarkeit und regelmäßiges Testing gehören zwingend zum Pflichtprogramm. Damit geben Agenten auch Zero Trust neuen Rückenwind. Und manchmal ist der beste Schutz eben auch der Verzicht: Nicht jeder Datenzugang oder jede Automatisierung ist wirklich sinnvoll.

Fünf typische Fallstricke in Agentenprojekten

Human-in-the-Loop und der Wandel der Arbeit

Der Einzug von KI-Agenten in den Unternehmensalltag wirft eine zentrale Frage auf: Wie bleibt der Mensch am Steuer? Klar ist: Akzeptanz entsteht nicht durch Automatisierung um jeden Preis, sondern durch nachvollziehbare Human-in-the-Loop-Konzepte. Sie sichern Verantwortung, schaffen Vertrauen und machen Agenten so überhaupt erst praxistauglich.

Im Alltag heißt das: Ein KI-Agent kann etwa Angebote vorbereiten, Bestellungen annehmen oder Reports erstellen – verbindlich werden diese Schritte aber erst nach menschlicher Prüfung und Freigabe. So bleibt die Kontrolle beim Menschen, Risiken werden minimiert und Missbrauch verhindert. Gleichzeitig sinkt der menschliche Aufwand, wenn Agenten wesentliche Prüfschritte vorab vorziehen und entsprechende Entscheidungsgrundlagen aufbereiten.

Das Vertrauen in Agenten bleibt ein Drahtseilakt: Ist die Belegschaft zu skeptisch gegenüber der neuen Technologie, vertraut sie ihr nicht das nötige Wissen an. Ist sie zu vertrauensselig, besteht die Gefahr, dass das Personal als Kontrollinstanz versagt und Inhalte auch an kritischen Schnittstellen ungeprüft übernimmt oder absegnet.

Dadurch wandelt sich auch die Rolle der Fachkräfte: Sie steuern, prüfen und trainieren Agenten, behalten aber die Hoheit über kritische Entscheidungen. Erst wenn Mitarbeitende Agenten als Werkzeuge für bessere, sichere Arbeit erleben, kann Agentic Engineering sein volles Potenzial entfalten – mit mehr Zeit für Kreativität und weniger Frust durch aufwendige Routinearbeit.

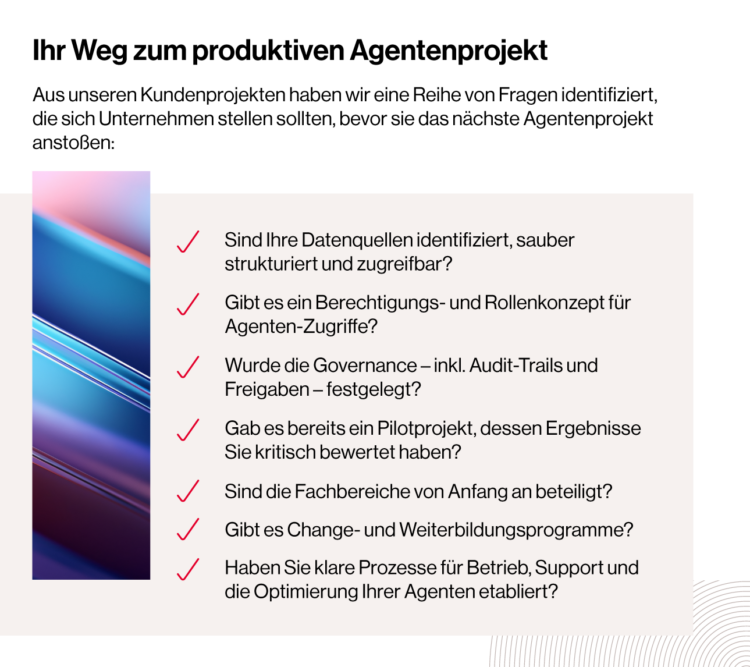

Aus der Praxis: Fünf Voraussetzungen für den Produktiveinsatz

Was jetzt zählt im Agentenzeitalter

Agenten verändern die Art, wie wir Arbeit, Prozesse und Verantwortung in Unternehmen denken. Echte Wertschöpfung entsteht jedoch erst dort, wo Engineering, Daten und Organisation sauber verzahnt werden und wo Menschen bereit sind, Verantwortung neu zu leben. Das Ziel sollte sein, Agenten mit Engineering-Disziplin und sauberer Governance zum Gamechanger zu machen – nicht durch Agent-Washing oder die Angst, etwas zu verpassen. Nur so können wir einigermaßen sicherstellen, dass wir mit Agentensystemen künftig nicht nur Prozesse automatisieren, sondern Wertschöpfungsketten neu denken. Vorausgesetzt, wir bleiben pragmatisch und bewahren unseren Ingenieursgeist.

Die Key-Take-aways:

- Agentenprojekte brauchen Software-Disziplin, klare Rollen und Governance.

- Produktivität erfordert sauber vorbereitete Prozesse, Daten und Schnittstellen.

- „Human-in-the-Loop“ schafft im Agentenumfeld Akzeptanz und Kontrolle.

- Wer klein anfängt und Stakeholder einbindet, gestaltet den Wandel nachhaltig.

Wie Comma Soft Sie unterstützt

Agentic Engineering ist ein kontinuierlicher Wandel. Wir machen Ihr Unternehmen fit für die nächste Generation von KI-Agenten – von der Idee bis zum Betrieb. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie Agentic Engineering echten Mehrwert in Ihrem Unternehmen schafft.

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf den Austausch.